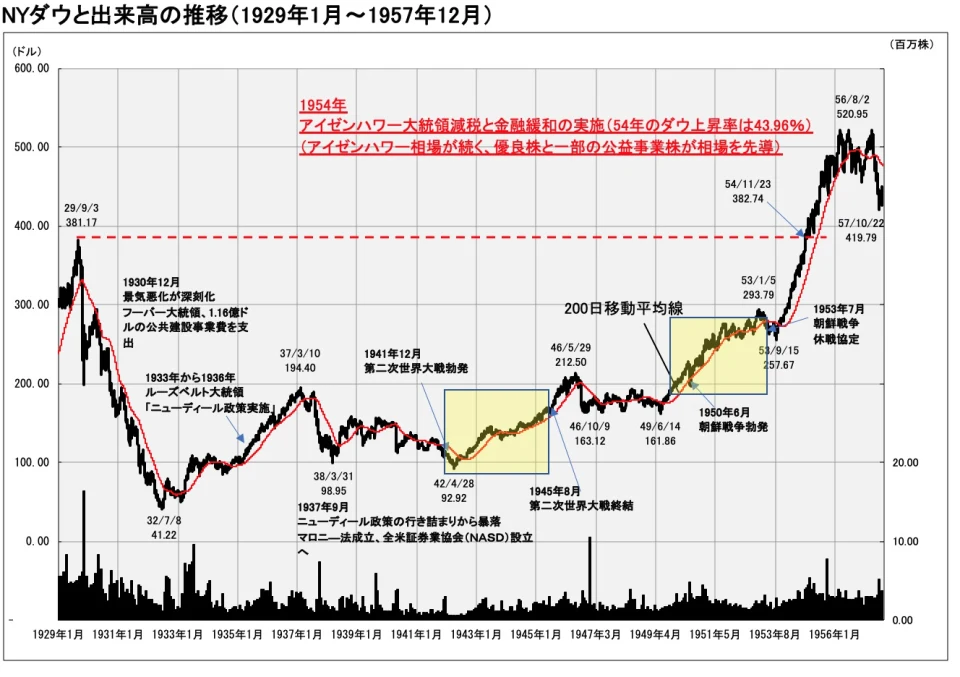

概観(overview)

世界恐慌初期の取り付け騒ぎ時にニューヨークのアメリカ連合銀行に集まった群衆〔1931年〕

世界恐慌初期の取り付け騒ぎ時にニューヨークのアメリカ連合銀行に集まった群衆〔1931年〕

概要

1933年の実質GDPは1929年の1036億ドルから564億ドルへと45%減少し、株価は80%以上下落し、工業生産は平均で1/3以上低落、1200万人に達する失業者を生み出し、失業率は25%に達した。

閉鎖された銀行は1万行に及び、1933年2月にはとうとう全銀行が業務を停止した。

世界恐慌により日本国内で起きた不況のことを昭和恐慌という。

背景:アメリカの好景気と投機ブーム

その後1920年代を通じて、アメリカは住宅と耐久消費財の需要を背景として、狂騒の20年代(Roaring Twenties)に突入する。

連邦準備銀行であるFRBが、大銀行に有利な市場より低い利率と低い自己資本比率を設定することで貸付を拡大し、不況後の期間に通貨供給量は実質約60%増加した。

狂騒の20年代は、多岐にわたる新しい大衆向け消費財の導入で駆り立てられ、大きな経済的繁栄の時代となった。

特にアメリカ合衆国の経済は戦時経済から平和時の経済に移行し、その結果活況となった。

イギリスに代わって世界の工場となったアメリカ合衆国は、世界で最も富める国としての立場を強化し、製造業は大量生産を行い、社会は大量消費時代に入った。

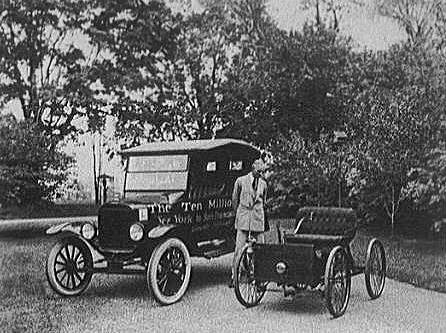

1927年までに、ヘンリー・フォードは1,500万台のモデルTを販売した。

自動車産業の影響は広く広がり、ガソリンスタンド、モーテルおよび石油産業といった異なる経済分野にまで及んだ。

これらの需要は1927年にピークを迎えたが、1924年以降流入した投資資金によって株価は上昇を続け、ダウ平均株価は1924-29年の5年間で5倍に高騰した。

この時期の投機熱を象徴するものの一つに、中小投資家の増加がある。

複数の小規模資金をまとめて大口化できる投資信託という仕組みは、それまでよりも広い層の人々を投資の世界に呼び込んだ。

しかし、1929年、連邦準備制度理事会(FRB)は金融緩和政策を維持できなくなったことを認識。

理事会が金利を上げ始めたときに、砂上の楼閣であった株式市場が崩壊し、金融恐慌が始まった。

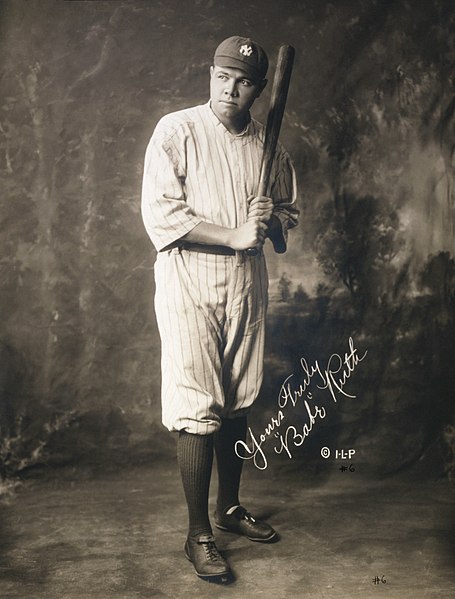

1920年代はアメリカにおけるスポーツ勃興の10年間でもあった。

国中のあらゆる所から競技場やスタディアムで競う当時のトップ・アスリートを見るために集まった。

20年代に最も人気のあったアメリカの競技者は野球のベーブ・ルースだった。

(ボストン・レッドソックス〔BRS〕→ニューヨーク・ヤンキース〔NYY〕:1920年移籍)

ルースはヤンキース移籍後の15年間で、7度のア・リーグ優勝(英語版)と4度のワールドシリーズ制覇に貢献。

1927年には、ヤンキースの「殺人打線」の一員として60本塁打を放ち、自身の持つMLBシーズン記録を1本上回り更新した。

その特徴的なホームランはスポーツの歴史に新時代を画し、その豪奢な生活は国中を魅了し、この10年間の最も知名度の高い人物の1人となった。

都会では、少数派が以前に扱われていたよりもより平等に扱われるようになった。

ホモセクシャルは1960年代まで2度と見られなかったようなレベルまで受容されるようになった。

1930年代初期まで、ゲイバーが公然と運営され、「パンジークラブ」と一般に呼ばれた。

1927年、ブルックリン生まれの女優メイ・ウエストが『ザ・ドラッグ』という題のホモセクシャルに関わる戯曲を書き、ゲイ権利運動の先駆者とされていた性科学者カール・ハインリッヒ・ウルリッヒの作品への言及を仄めかした。

ウエストは性について語ることを基本的人権の問題と見なし、ゲイの権利についても初期の提唱者となった。

1930年代に保守的風潮が戻ると、大衆はホモセクシャルに不寛容となり、ゲイの俳優達は引退するかその性的指向を隠すことに合意するかを選ぶしかなかった。

ブロードウェイで行われたガートルード・エーダール(水泳選手)のパレード〔1926年〕

ブロードウェイで行われたガートルード・エーダール(水泳選手)のパレード〔1926年〕

フォード車生産累計1000万台達成時の記念写真〔1924年〕

フォード車生産累計1000万台達成時の記念写真〔1924年〕

ベーブ・ルース ニューヨーク・ヤンキース時代(1920年)

ベーブ・ルース ニューヨーク・ヤンキース時代(1920年)

「We Men Must Grow A Mustache」という曲ジャケット写真(1922年)

「We Men Must Grow A Mustache」という曲ジャケット写真(1922年)

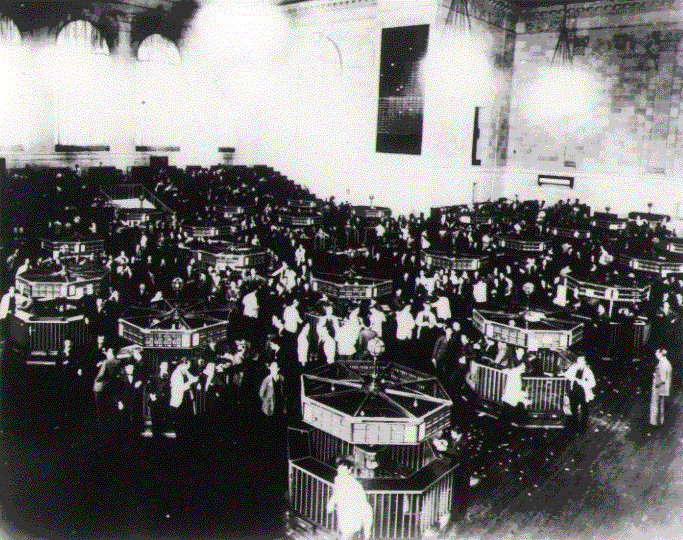

1929年の暴落直後のニューヨーク証券取引所の立会場

1929年の暴落直後のニューヨーク証券取引所の立会場

シカゴの不景気の炊き出し現場の外に並ぶ失業中の男性たち(1931年)

シカゴの不景気の炊き出し現場の外に並ぶ失業中の男性たち(1931年)

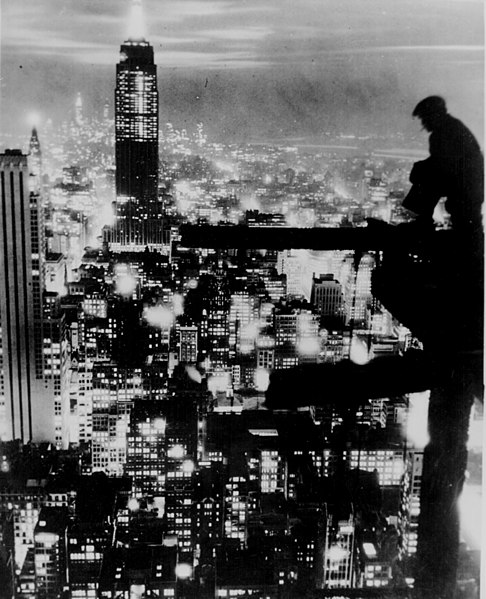

活気が戻りつつある1935年のニューヨーク

活気が戻りつつある1935年のニューヨーク

事態推移

同年9月3日にはダウ平均株価381ドル17セントという最高価格を記録した。

市場はこの時から調整局面を迎え、続く1ヶ月間で17%下落したのち、次の1週間で下落分の半分強ほど持ち直し、その直後にまた上昇分が下落するという神経質な動きを見せた。

それでも投機熱は収まらず、のちにジョセフ・P・ケネディは、ウォール街の有名な靴磨きの少年が投資を薦めたことから、不況に入る日は近いと予測し暴落前に株式投資から手を引いたと述べた。

1929年9月26日、イングランド銀行が金利を引き上げ、アメリカの資金がイギリスへ流れた。

そのような状況の下1929年10月24日(木曜日)10時25分、ゼネラルモーターズの株価が80セント下落した。下落直後の寄り付きは平穏だったが、間もなく売りが膨らみ株式市場は11時頃までに売り一色となり、株価は大暴落した。

ウォール街周囲は不穏な空気に包まれ、400名の警官隊が出動して警戒にあたらなければならなかった。

シカゴとバッファローの市場は閉鎖され、投機業者で自殺した者はこの日だけで11人に及んだ。

この日は木曜日だったため、後にこの日は「暗黒の木曜日(Black Thursday)」と呼ばれた。

翌25日(金曜日)の13時、ウォール街の大手株仲買人と銀行家たちが協議し、買い支えを行うことで合意した。

このニュースでその日の相場は平静を取り戻したが、効果は一時的なものだった。

週末に全米の新聞が暴落を大々的に報じたこともあり、28日にはダウ平均が1日で13%下がるという暴落が起こり、さらに10月29日、24日以上の大暴落が発生、株価は9月の約半分になり、午後の取引開始早々には市場を閉鎖する事態となった。

投資家はパニックに陥り、株の損失を埋めるため様々な地域・分野から資金を引き上げ始めた。

その後銀行倒産の連続による金融システムの停止により、不況が世界恐慌に繋がった。

1933年3月4日にフランクリン・ルーズベルトが大統領に就任すると、国内の全銀行を1週間休業させ、経営実態を調査し預金の安全を保障することで銀行の取り付け騒ぎは収束の方向に向かった。

また、ただちに大胆な金融緩和を行ったため信用収縮を止めた。

更に連邦議会に働きかけて、矢継ぎ早に景気回復や雇用確保の新政策を審議させ、TVA(テネシー川流域開発公社)などの公共事業を含む政策を最初の100日間でこれらを制定させた[ニューディール政策]。

これら失業対策事業や公共事業への支出がアメリカ経済を回復させ、アメリカの国内総生産(GDP)は1934年までに回復軌道に乗り、1936年までに完全に回復したが、1937年不況で失業率は1934年の水準まで戻った。

アメリカ経済の本格的な回復はその後の第二次世界大戦参戦による莫大な軍需景気を待つこととなる。

影響

植民地を持っている国(イギリス・フランス)やアメリカは金本位制からの離脱や高関税による経済ブロックによる自国通貨と産業の保護に努めたが、必ずしも成功しなかった。

ソビエト連邦やドイツといった全体主義国家の場合、産業統制により資源配分を国家が管理することで恐慌から脱したが、全体主義政党や軍部の台頭が宗主国諸国との軋轢を生んだ。

この中で経済政策で対応し、かつ満州を経済圏として持った日本のGDPは1934年に恐慌前の水準に戻った。

第一次世界大戦後、世界恐慌まで続いていた軍縮と国際平和協調の路線は一気に崩れ、第二次世界大戦への大きな一歩を踏み出すこととなった。

アドルフ・ヒトラー speaking in 1935

アドルフ・ヒトラー speaking in 1935

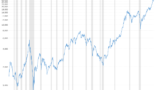

チャート

1928年10月採用 NYダウ構成銘柄(30銘柄一覧)

| 業種 | 銘柄名 | 1928年採用区分 |

|---|---|---|

| 自動車 | Chrysler (クライスラー) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 自動車 | General Motors (GM) | 継続採用 |

| 自動車 | Nash Motors (ナッシュ) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 電気・通信 | Radio Corp. of America (RCA) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 電気・通信 | General Electric (GE) | 継続採用 |

| 電気・通信 | Westinghouse Electric (ウェスチングハウス) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 電気・通信 | International Harvester | NEW ★ 1928年新規採用 |

| エネルギー | The Texas Corp. (テキサコ) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| エネルギー | Atlantic Refining | NEW ★ 1928年新規採用 |

| エネルギー | Standard Oil (N.J.) | 継続採用 |

| 鉄鋼・素材 | Bethlehem Steel (ベスレヘム) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 鉄鋼・素材 | International Nickel | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 鉄鋼・素材 | Anaconda Copper (アナコンダ) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 鉄鋼・素材 | United States Steel (USスチール) | 継続採用 |

| 化学・産業 | Allied Chemical | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 化学・産業 | Union Carbide | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 化学・産業 | DuPont (デュポン) | 継続採用 |

| 化学・産業 | American Can | 継続採用 |

| 化学・産業 | Continental Can | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 食品・小売 | Postum, Inc. (ゼネラル・フーズ) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 食品・小売 | Sears, Roebuck (シアーズ) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| 食品・小売 | American Sugar Refining | 継続採用 |

| 食品・小売 | Woolworth | 継続採用 |

| その他製造 | National Cash Register (NCR) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| その他製造 | Paramount Famous Lasky (パラマウント) | NEW ★ 1928年新規採用 |

| その他製造 | Victor Talking Machine | NEW ★ 1928年新規採用 |

| その他製造 | American Smelting | NEW ★ 1928年新規採用 |

| その他製造 | American Tobacco | 継続採用 |

| その他製造 | General Railway Signal | NEW ★ 1928年新規採用 |

| その他製造 | North American | NEW ★ 1928年新規採用 |

指数の連続性: 1928年10月1日に、NYダウの採用銘柄数が20銘柄から30銘柄に拡大されました。そのため、1920年代前半と後半では指数の連続性を保つための「除数(Divisor)」の調整が行われています。提示したデータは、この調整後の連続的なヒストリカル・シリーズに基づいています。

経緯

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 1929年3月25日 | ニューヨーク証券取引所で株価が急落 |

| 1929年10月24日 | “ブラック・サーズデー” – 大暴落 |

| 1929年10月29日 | “ブラック・チューズデー” – 株式市場崩壊 |

| 1930年 | 世界中で景気後退が始まり、多くの国が恐慌に |

| 1931年 | アメリカの銀行が続々と倒産、金本位制度崩壊 |

| 1932年 | 世界的な不況が深刻化、失業率急上昇 |

| 1933年 | フランクリン・D・ルーズベルトが大統領に就任、ニューディール政策実施 |

| 1934年 | アメリカの株式市場が底を打ち、回復が始まる |

参考サイト

コロナショックと100年前の「スペイン風邪」の共通点 – MONEY PLUS

コロナショックと100年前の「スペイン風邪」の共通点。疫病終息後、相場はどう動いたのでしょうか。

世界恐慌 - Wikipedia

ダウ平均、100年の歴史(2008年10月16日のブログ記事を再掲してみる) | 投資信託クリニック

こんにちは。 投資信託クリニックの カン・チュンド です。 上記タイトルの通りです。 リーマンショックの最中

Dow Jones - 100 Year Historical Chart

Interactive chart of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) stock market index for the last 100 years. Historical data is inflation-adjusted using the headline...

https://www.kabutore.biz/shisu/nydaw.html

狂騒の20年代 - Wikipedia

ベーブ・ルース - Wikipedia

Historical components of the Dow Jones Industrial Average - Wikipedia