概観(overview)

.png) nikkei225(2024.01.01-2024.08.09)

nikkei225(2024.01.01-2024.08.09)

.png) US$YEN(2024.01.01-2024.08.09)

US$YEN(2024.01.01-2024.08.09)

概要

その後一旦調整したものの7月11日には初の4万2000円台へ史上最高値を更新、42,426.77(2024.7.11)を記録した。

株価変調の最初のシグナルは、その夜の米消費者物価指数(CPI)統計が市場予想を下回り、FRB利下げ観測が強まったこと。

また政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入を行ったと見られ、円が急伸したことをきっかけに株価は下落トレンドに転換する。

その後じりじりと下落基調にあった日経平均株価であるが、7月31日の13時頃、日銀金融政策決定会合において追加利上げを発表、政策金利を0.25%に決定する。

この決定を十分織り込んでいなかったマーケットは直後不安定な反応をするが、その後、場中に米国の対中半導体輸出規制で日本など除外の報道があり、日経平均株価は一気に急騰して39,101.82円+575.87で取引を終える。結果的にこの後の急落を考えると、ここが最後の逃げ場となった。

この日、株式市場の引け後、植田和男総裁が午後3時半に記者会見し、「引き続き金利を上げていく考えでいる」と発言。この発言をハト派からタカ派への転換と受け止めた市場は円買いドル売りで反応。

翌8月1日、積み上がっていた円キャリートレードのポジション解消や急激な株安による信用取引の追証回避による株売りなどから日経平均株価は38126.33円-975.49(-2.50%)。

更に同日夜、7月米ISM製造業景気指数は46.8に低下、米国経済悪化懸念を受け8月2日日経平均株価は更に下落、35909.69円-2,216.64 (-5.82%)。

とどめは8月2日夜米国雇用統計弱含みを受け、週明け月曜日8月5日の日経平均株価4451円安とパニックに、31458.42円-4,451.28(-12.40%)。

下げ幅はブラックマンデー超え最大で一旦セリングクライマックスを迎える。

しかし、その夜の7月米ISM非製造業総合景況指数が活動拡大を示唆したことで、米国景気悪化懸念は和らぎ、翌8月6日は一転して終値3200円余値上がり 過去最大の上げ幅となる 34675.46円+3,217.04(+10.22%)。

その後も荒れた値動きが続くものの、8月7日日本銀行内田真一副総裁の「市場不安定な状況で利上げしない」という発言でやや落ち着きを取り戻している。(2024.8.12現在)

背景

この事態を受けて、各国は大幅な金融緩和政策や補助金の給付を実施。このことにより金融市場ではいわゆる「コロナバブル」が発生。多くの国で物価上昇と株価などの資産価格が上昇。

2021年に入り、ワクチン接種により行動の自由を回復することとなり、正常化が徐々に進み、米国はインフレ沈静化を目的に2022年3月16日に最初の利上げを行い、、フェデラル・ファンド(FF)金利の誘導目標を0.25~0.50%に上げ、ゼロ金利政策が終了した。

このような状況においても日本ではデフレ圧力の解消を完全には見通せず、マイナス金利政策が続く。このような環境下において円キャリートレードは常態化されていき、円安ドル高のトレンドが構築されていく。

日本が金融政策の変更に動き出したのは2024年3月19日、無担保コール翌日物の誘導目標を0.0~0.1%程度と変更。

米国ではインフレ懸念は軟化したものの、明かな景気悪化の兆候は見られていないとして2024年8月1日時点のフェデラル・ファンド(FF)金利の誘導目標は、米連邦準備制度理事会(FRB)が開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で5.25~5.50%に据え置かれることが決定

日本の金融政策は欧米と比較して1週遅れであり、欧米が引き上げた金利を引き下げ始めるタイミングで金利を引き上げようとした。このことが円キャリートレードの逆回転を誘発し、世界的な金融不安定化の背景となっている。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン

日経平均株価史上最高値更新(2024年7月11日)

日経平均株価史上最高値更新(2024年7月11日)

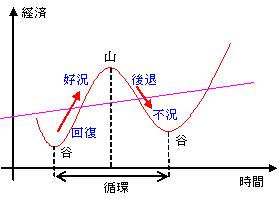

景気循環

景気循環

米国景気悪化懸念

一方で全般的な経済活動は減速傾向にあるとの懸念が台頭。米国景気のハードランディングが警戒される。

また、その後の8月1日発表、7月米ISM製造業景気指数の低下、8月3日発表の7月米国雇用統計の悪化から米国景気に対して今後の悪化が懸念されている。

7月日銀金融政策決定会合

市場では前回の会合で今回ほぼ確実視されていた国債買い入れ減額は織り込まれていたものの、追加利上げの可能性は十分に織り込まれているとは言えなかった。

このニュースにより、為替は円高に振れ、株は寄り付き大幅安で始まる。

しかしながら、午後の日銀金融政策の結果公表までに株価は前日終値近辺まで回復し結果公表を待った。この時日銀のWebサイトはアクセス集中のためかダウンし、内容への疑心暗鬼と共に株価は上下に不安定な展開となる。

午後1時頃、政策金利を0.25%、国債買い入れ減額月6兆円から3兆円に決定と報じられると一旦材料出尽くしから株価は小康状態に。

その後、14時過ぎからか米国の対中半導体輸出規制で日本など除外の報道があり、日経平均株価は反転急騰して39,101.82円+575.87で取引を終える。

株式市場の取引が終了し、15時半から始まった日銀植田総裁の記者会見で、政策金利を0.25%程度に引き上げの理由等について説明した後、「引き続き、政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」「その際に、0.5%を壁として特に意識していない」と述べ、ハト派からタカ派への転換を市場に印象付けた。このことが円高および翌日以降の株安を招くこととなる。

植田日銀総裁

植田日銀総裁

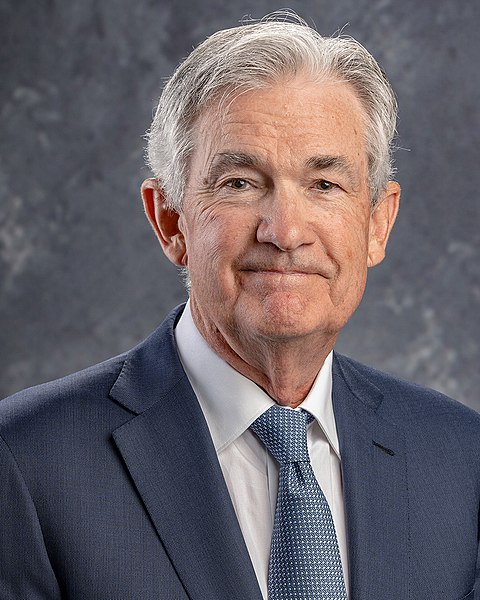

パウエルFRB議長

パウエルFRB議長

7月FOMC

パウエル議長の声明文や会見などの発表内容はハト派的で次回9月の利下げの可能性を支持する内容で市場は予想通りの内容にほとんど反応を示さなかった。

7月米国雇用統計

金融市場では米国景気の減速がより強く認識され、さらに、景気後退が本格的に意識され始めた。

さらには、9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)でFRBが通常の0.25%ではなく0.5%の利下げを実施するとの見方や、場合によってはそれまでに緊急利下げを行う必要も浮上し始めており、米国景気悪化懸念をさらに強め、ドル安・円高と世界的な株安をさらに一段と促すことになった。

メリーランド州モンゴメリー郡、シェイディー グローブ中継ステーションのリサイクル センター (材料回収施設) で働く労働者

メリーランド州モンゴメリー郡、シェイディー グローブ中継ステーションのリサイクル センター (材料回収施設) で働く労働者

日経平均株価(2024.07.01-2024.08.09)

日経平均株価(2024.07.01-2024.08.09)

.png) US$YEN(2024.07.01-2024.08.09)

US$YEN(2024.07.01-2024.08.09)

日経平均過去最大の下げ幅と上げ幅

週が明けた8月5日、日本株式市場は寄り付きから売り一色、後場に入ってからは追証回避の手仕舞い売りなどパニック売りの様相に。

午後1時30分ごろには、大阪取引所が日経平均先物に売買を一時中断する「サーキットブレーカー」を発動、前週末比の下げ幅が制限値幅の8%に達したため、投資家に冷静な判断を促すための措置であったが、その後も、売りは拡大し、午後2時30分ごろには、再びサーキットブレーカーを発動。

日経平均は前週末比4451円(12%)安の3万1458円で終えた。下落幅は米国株急落が世界に飛び火したブラックマンデー翌日の1987年10月20日の3836円安を超えて過去最大、下落率でも歴代2番目となっており、終値で2023年10月以来約9カ月ぶりの安値水準をつけた。

東証プライム市場ではほぼ全面安、三井住友フィナンシャルグループや第一生命ホールディングス、東京エレクトロンなど日本全体で800を超える銘柄が、制限値幅の下限(ストップ安水準)まで下げた。

6日の株式市場では一転して値下がりした銘柄を買い戻す動きが広がり、日経平均株価は終値で3200円あまり値上がり。

日経平均株価は5日まで3営業日連続で値下がりし、下落幅が7600円あまりになっていたほか、東京外国為替市場でも円安ドル高が進んだことから、輸出関連の銘柄を中心に買い戻しの動きが広がり、過去最大の上げ幅となった。

内田副総裁発言

しかし、日銀の内田副総裁が、午前10時半から始まった講演で「金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはない」などと発言したことから、市場では当面、緩和的な金融環境が続き景気が下支えされるのではないかとの見方が広がって、株価は一時1100円以上値上がりする。

ただ、その後は利益を確定するための売り注文も出て、値上がり幅は縮小。結局、日経平均株価は35089.62円+414.16(+1.19%)で終える。

ハト派:各国中央銀行の金融政策決定に関わる幹部のうち、景気刺激に前向きで金融緩和的な政策を支持する傾向がある人のこと。

ハト派:各国中央銀行の金融政策決定に関わる幹部のうち、景気刺激に前向きで金融緩和的な政策を支持する傾向がある人のこと。

日経平均・為替短期チャート

m.png)

日経平均株価10分足(2024.07.30-2024.08.02)

m.png)

日経平均株価10分足(2024.08.02-2024.08.07)

m.png)

US$YEN30分足(2024.07.30-2024.08.03)

m.png)

US$YEN30分足(2024.08.05-2024.08.07)

過去の急落との比較

| ブラックマンデー | 平成バブル崩壊 | ITバブル崩壊 | リーマンショック | 東日本大震災 | コロナショック | 令和ブラックマンデー | |

| 時期 | 1987年10月 〜1988年4月 |

1989年12月 〜2024年1月 |

2000年4月 〜2003年4月 |

2007年10月 〜2009年3月 |

2011年3月 〜2012年2月 |

2020年2月 〜2020年3月 |

2022年1月 〜2023年3月 |

| チャート形状 | w 2番底形成反発型 |

↯ 連続下落型 |

↯ 連続下落型 |

w 2番底形成反発型 |

v 直接反発型 |

v 直接反発型 |

|

| 原因 | 米国発の急落、PIによるプログラム売り※注1 | バブル経済の崩壊、金融機関の不良債権問題 | IT関連株の過熱と急落 | サブプライムローン問題、金融危機 | 大震災による経済への影響と原発事故 | COVID-19のパンデミックと経済のロックダウン | 急激な利上げと経済の不安定さ |

| 直近の高値 | 26646.81円 (1987.10.14) |

38957.44円 (1989.12.29) |

20833.21円 (2000.4.12) |

18300.39円 (2007.2.26) |

10891.6円 (2011.2.17) |

24115.95円 (2020.1.17) |

42426.77 (2024.7.11) |

| 急落後の安値 | 20513.65円 (1987.11.11) |

7021.28円 (2009.3.10) |

7021.28円 (2009.3.10) |

7021.28円 (2009.3.10) |

8157.39円 (2011.11.24) |

16358.19円 (2020.3.20) |

31156.12円 (2024.8.5)※注2 |

| 最大下落率 | 23.0% | 82.0% | 66.3% | 61.6% | 25.1% | 35.0% | 26.6% |

| 回復期間 | 約6ヶ月 | 約34年 | 約17年半 | 約8年 | 約2年 | 約11ヶ月 | ? |

| 影響 | グローバルな株式市場の急落、経済的影響 | 日本の長期的な経済停滞、デフレ経済 | IT企業の株価急落、インターネットバブル崩壊 | 世界的な金融危機、リーマンブラザーズ破綻 | 日本経済の縮小、復興支援の必要性 | グローバルな経済のロックダウン、景気後退 | 金融政策の見直し |

注2:2024年8月13日現在

日経平均チャート

経緯

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2024年7月11日 | 日経平均株価 終値として初の4万2000円台 史上最高値を更新 |

| 2024年7月11日 | 【米国市況】円急伸、米CPIでFRB利下げ観測強まる-介入報道も |

| 2024年7月31日 | 日銀が追加利上げ決定、政策金利を0.25%に |

| 2024年7月31日 | 日韓とオランダ除外と報道、新たな米の対中半導体規制-ASML急伸 |

| 2024年7月31日 | 日銀植田総裁が記者会見で「0.5%を壁として特に意識していない」と発言 |

| 2024年8月1日 | 日経平均大幅反落、終値975円安の3万8126円 |

| 2024年8月1日 | 米ISM製造業景気指数、7月は46.8に低下。米景気悪化懸念が再燃 |

| 2024年8月2日 | 日経平均急落、一時2000円超安 米景気減速に懸念 |

| 2024年8月5日 | 日経平均株価4451円安 下げ幅ブラックマンデー超え最大 |

| 2024年8月5日 | 米ISM非製造業総合景況指数、7月は活動拡大を示唆。米国景気悪化懸念和らぐ |

| 2024年8月6日 | 日経平均株価 一転して終値3200円余値上がり 過去最大の上げ幅 |

| 2024年8月7日 | 内田日銀副総裁"市場不安定な状況で利上げしない、当面現行緩和を継続" |

参考サイト

エラー|NHK NEWS WEB

【米国市況】円急伸し一時157円台-国債利回り急低下、S&P500下落

11日のニューヨーク外国為替市場では円が対ドルで2%余り急騰。米消費者物価指数(CPI)統計が市場予想を下回ったことに反応した。日本の通貨当局が円買い介入を実施したとの報道もあった。

日銀が追加利上げ、政策金利0.25%に 金融政策決定会合 - 日本経済新聞

日銀は31日の金融政策決定会合で追加利上げを決めた。0〜0.1%としていた政策金利(無担保コール翌日物レート)を0.25%に引き上げる。8月1日から適用する。植田和男総裁が7月31日午後3時半に記者会見し、決定内容を説明する。日銀は声明文で、物価2%目標の持続的・安定的実現の観点から「金融緩和の度合いを調整することが適...

日韓とオランダ適用除外へ、新たな米の対中半導体輸出規制-ロイター

バイデン米政権は、半導体製造装置の新たな対中輸出規制を来月発表する予定だが、日本とオランダ、韓国などの同盟国からの輸出については、適用が除外される見通しだ。事情に詳しい関係者2人から情報を引用し、ロイター通信が伝えた。

エラー|NHK NEWS WEB

7月FOMCから想定される、今後の利下げの展開

FRBは7月のFOMCで政策金利を据え置きましたが、声明文や会見などの発表内容はハト派的で次回の利下げの可能性が高まったとみられます。声明文ではインフレだけでなく雇用市場も注視するとしています。市場では年内残り3回の各FOMCでの利下げを見込んでいるようですが、FOMC参加者の中には利下げに対し慎重姿勢も残されています...

日経平均株価が大幅反落、終値975円安の3万8126円 - 日本経済新聞

1日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに大幅反落し、終値は前日比975円49銭(2.49%)安の3万8126円33銭だった。1日の東京外国為替市場で一時1ドル=148円台まで円高・ドル安が進行し、輸出採算の悪化懸念から自動車など輸出関連株に売りが出た。円高進行に歩調を合わせた海外短期筋の株価指数先物への売りも膨...

米ISM製造業景気指数、7月は46.8に低下 8カ月ぶり低水準

米供給管理協会(ISM)が1日に発表した7月の製造業景気指数は46.8と、6月の48.5から低下し、昨年11月以来8カ月ぶりの低水準となった。拡大・縮小の分岐点となる50も4カ月連続で下回った。新規受注の低迷が響いた。

日経平均急落、一時2000円超安 米景気減速に懸念 - 日本経済新聞

2日の東京株式市場で日経平均株価が大幅続落した。前日比の下げ幅は一時2000円(5%)を超え、3万6100円台まで下げた。取引時間中としては2月上旬以来の安値水準となる。米景気の減速懸念から米国株が急落した流れを受け、東京市場でも全面安の展開となった。東京エレクトロンが1割超下げるなど半導体関連銘柄の下げがきつい。三菱...

日経平均株価4451円安 下げ幅ブラックマンデー超え最大 - 日本経済新聞

5日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、前週末比4451円(12%)安の3万1458円で終えた。下落幅は米国株急落が世界に飛び火したブラックマンデー翌日の1987年10月20日の3836円安を超えて、過去最大となった。米国の景気後退の警戒感が出る中、海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家といった市場参加者全員が...

米ISM非製造業総合景況指数、7月は51.4に上昇-予想上回る

米供給管理協会(ISM)が発表した7月の非製造業総合景況指数は活動拡大を示した。景気減速が広範囲に及ぶとの懸念を弱める可能性がある。前月は活動縮小を示唆し、4年ぶりの低水準だった。

エラー|NHK NEWS WEB

金融資本市場が不安定な状況で利上げすることはない-内田日銀副総裁

日本銀行の内田真一副総裁は7日、株価や為替相場が不安定な状況で利上げは行わず、当面は現行の金融緩和を維持するとの考えを示した。先週末からの市場の急変動を受けてハト派的な姿勢を明確にした。北海道・函館市で講演した。

エラー|NHK NEWS WEB

エラー|NHK NEWS WEB

エラー|NHK NEWS WEB

ブラックマンデーⅡ、もしくは日本版ブラックマンデー | ストラテジーレポート | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア

今回の暴落はショックが引き起こしたものではない。この急落は理屈を超えた相場。この先の展開について

「日本発の株価大暴落」はまだ終わっていない

ついに株価暴落が始まった。2024年8月5日の日経平均株価は4451円安となったが、これは1987年10月20日(10月19日のアメリカのブラックマンデー翌日)の3836円を暴落幅で超え過去最大、暴落率でもそれに次ぐ史上2番…

ブラックマンデー超えの大暴落→歴史的急騰!日経平均株価が「ちゃんと戻った」納得の理由

8月5日から6日にかけて、日経平均が「歴史的な乱高下」をしたことで市場が騒然としました。急落した株価がすぐに戻る現象は、株式投資歴が長い人ならば必ず経験したことがあるはずの現象です。なぜ、大暴落した日の翌日にちゃんと株価が戻ったのでしょうか?今後の糧にするために整理してみましょう。

会社四季報オンライン|株式投資・銘柄研究のバイブル

米消費者物価よりも重要!?日経平均に影響する注目経済指標は?|SBI証券 投資情報メディア

8月第1週(8/5-8/9)の日経平均は、前週末比884円70銭安(▲2.46%)と週足ベースで4週続落と調整局面が継続しています。現地時間2日(金)に発表された米7月雇用統計が景気減速を示し、米景気への懸念が拡大。米国株が下落し、5日(月...

円キャリー取引の逆転、株価の揺れ増幅 令和と昭和の暴落を検証

8月に入るや日経平均株価は歴史的な乱高下を繰り返した。8月5日の下げ幅は過去最大を記録し、米国株急落が世界に飛び火した過去の事例になぞらえて「令和のブラックマンデー」と呼ばれる。なぜ日本株の大暴落は起きたのか。昭和のブラックマンデーと比較しつつそのメカニズムを探った。