概観(overview)

概要

この時期、株式市場や不動産市場での価格上昇が異常な勢いで進行し、多くの人々が投資ブームに奔走しました。

しかし、1990年1月4日の大発会から株価の大幅下落が始まり、このバブルはその後の崩壊と経済的な混乱を招くことになります。

背景

1980年代後半には、日本政府が金融緩和政策を採用し、低金利を維持しました。

これにより、多くの企業や個人が低金利で借り入れをし、株式市場と不動産市場に資金が流入しました。

また、ピーク時の都内中心地の地価高騰は、「山手線内側の土地価格で、米国全土が買える」とまで言われました。

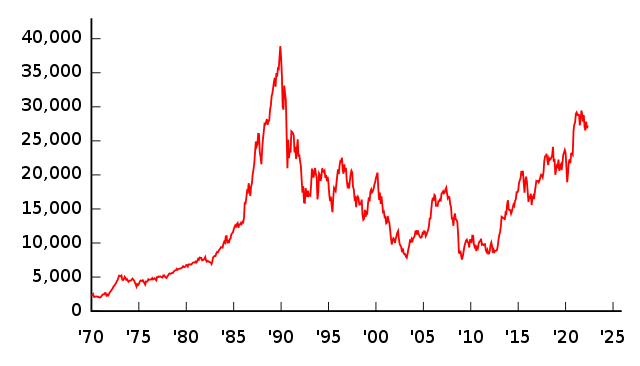

証券市場においても、株価上昇は1985年9月の12598円と比較すると、1989年12月29日大納会の最高値38915円(終値)は約3倍となりました。

バブル期の日本株のPER(株価収益率)は80倍以上、バブルが弾ける直前の日本株のPERは、100-200倍となっていました。

広尾ガーデンヒルズ

広尾ガーデンヒルズ

ロックフェラーセンターの中心のコムキャストビル

ロックフェラーセンターの中心のコムキャストビル

行動

株式市場では、1987(昭和62)年2月9日に民営化したNTTが上場、多くの人々が株式を保有するきっかけとなり、NTTの株価は1次売り出し価格は119万7,000円、初値160万円という高値で売買がスタートした後、公開から2カ月で、史上最高値の318万円まで高騰しました。

不動産市場でも、土地や建物の価格が非現実的な水準まで上昇、空き家や投機的な不動産取引が急増しました。

また、1989年に、三菱地所がニューヨークのロックフェラー・センターを8億4600万ドル(当時の日本円で約1200億円)で買収したことが話題になりました。

当時の日本企業による国外不動産買い漁りの象徴となる出来事でした。

しかしながら、当局もこの加熱した投機や不動産の高騰を問題視し、1990年3月に大蔵省銀行局(金融監督庁を経て現・金融庁)長土田正顕から通達された「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行総裁三重野康による金融引き締めは急激なものとなり、信用収縮が一気に進みます。

その後、日経平均株価、都心地価が暴落する信用崩壊のさなかにおいても金融引き締めは続けられ、日本の経済を極度に悪化させることになりました。

影響

バブル期に形成された過剰な債務と不良債権は、銀行業界を揺るがし、日本経済の成長を阻害しました。

この時期を通じて、日本政府は経済政策の転換を余儀なくされ、バブル期に行われた不適切な金融政策や規制緩和の是正に努めました。

平成バブル相場は、日本経済史上の重要な出来事であり、経済学者や政策立案者にとって教訓となる出来事の一つです。

バブルの崩壊は、投資と金融市場の過度な熱狂が持続的な経済成長を支えないことを示し、将来の投資戦略や金融政策の議論に影響を与え続けています。

日経平均チャート

経緯

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 1985年 | バブル経済の兆候が現れ始める。 |

| 1987年 | ブラックマンデー(10月19日)に世界的な株価暴落が発生。日本でも影響を受ける。 |

| 1989年 | 日経平均が最高値の38,957.44に達し、バブル絶頂となる。 |

| 1990年 | バブル崩壊の兆候が現れ、株価が下落し始める。 |

| 1991年 | バブル経済の崩壊が本格化。不動産価格も下落。 |

| 1993年 | 政府が金融機関に対する支援策を打ち出す。 |

| 1996年 | 不良債権問題が浮上し、金融危機が深刻化。 |

| 2000年 | ドットコムバブル崩壊により、世界的な株価下落が再び発生。日本にも影響。 |